Este artículo ha sido adaptado de Borsboom, D. (2017). A network theory of mental disorders. World Psychiatry, 16, 5-13. https://doi.org/10.1002/wps.20375.

En los últimos años, ha surgido un enfoque innovador para comprender los trastornos mentales, basado en la teoría de redes. Este modelo propone que los síntomas de la psicopatología están conectados causalmente a través de una compleja variedad de mecanismos biológicos, psicológicos y sociales (Borsboom, 2017). Esta idea da lugar de a un modelo integral de psicopatología que abarca un modelo explicativo común para los trastornos mentales, así como definiciones novedosas de conceptos asociados como salud mental, tales como resiliencia y vulnerabilidad. Además, la teoría de redes tiene implicaciones directas en la forma de entender el diagnóstico y el tratamiento, y sugiere una agenda clara para la investigación futura en salud mental (Borsboom, 2017).

Los métodos actuales de diagnóstico se basan en el modelo biomédico heredado de la medicina. Sin embargo, existe una diferencia importante entre los trastornos mentales y las enfermedades. El uso del término «enfermedad» implica una etiología elaborada, en donde los síntomas surgen de una causa común (Borsboom, 2017). A diferencia de las enfermedades, los trastornos mentales se refieren a una variedad de síntomas que se relacionan empíricamente, a menudo por razones desconocidas (Borsboom, 2017). Una tarea importante de la psiquiatría (y de disciplinas asociadas, como la psicología clínica) es averiguar de dónde vienen estos problemas y cómo pueden resolverse (Borsboom, 2017).

Dada la heterogeneidad de los problemas que se ocupan de la psiquiatría y la psicología clínica, quizá lo mejor sería clasificarlos, en términos generales, como «problematicas de la vida» (Borsboom, 2017). Sin embargo, en el siglo pasado, la terminología científica tomó un rumbo muy diferente y, como resultado, se ha convertido en un lugar común hablar de las personas que luchan contra estos problemas como «enfermos mentales» (Borsboom, 2017). En consecuencia, los problemas detectados en la práctica clínica se han categorizado como síntomas (Borsboom, 2017). A través de la analogía con el trabajo médico, este uso de la palabra «síntoma» sugiere la presencia de una «enfermedad», y esto proporciona una respuesta sugerente a la pregunta de por qué algunas personas sufren ciertos conjuntos de síntomas, mientras que otras no; a saber, porque tienen determinados tipos de enfermedades, a saber, trastornos mentales (Borsboom, 2017).

Lamentablemente, para todas las constelaciones de síntomas que aparecen en los trastornos mentales, salvo unas pocas, las vías patogénicas comunes han demostrado ser elusivas (Borsboom, 2017; Hyland, 2011; Kendler, 2013; Kendler et al., 2011). Esto frustra la aplicación de uno de los esquemas explicativos más importantes de la medicina general: la búsqueda de causas comunes que den lugar a una sintomatología manifiesta (Hyland, 2011). Segun este enfoque bio-medico, aunque los síntomas sean fenomenológicamente distintos, son causalmente homogéneos porque son efectos causales de la misma enfermedad. En este caso, al eliminar la entidad de la enfermedad se elimina la causa común de los síntomas, que disminuyen como resultado. Sin embargo, este tipo de estrategia no ha sido muy eficaz en psiquiatría, precisamente porque no se han identificado mecanismos centrales de la enfermedad ni vías patogénicas para los trastornos mentales (Borsboom, 2017).

Trabajos recientes han planteado la hipótesis de que no podemos encontrar mecanismos centrales de enfermedad para los trastornos mentales porque no existen tales mecanismos (Borsboom, 2017). En concreto, en lugar de ser efectos de una causa común, se ha argumentado que los síntomas psiquiátricos se causan unos a otros (Borsboom, 2017; Borsboom & Cramer, 2013; Cramer et al., 2010). Por ejemplo, si uno cree que los demás pueden leerle la mente (delirio), esto puede generar una sospecha extrema (paranoia); esta paranoia puede llevarle a evitar a otras personas (aislamiento social), lo cual, al no estar ya expuesto a las acciones correctoras del entorno social, puede servir para mantener y exacerbar los delirios pertinentes. De este modo, los síntomas pueden formar bucles de retroalimentación que conducen a la persona a caer en espiral hacia el estado de activación prolongada de los síntomas que, desde el punto de vista fenomenológico, reconocemos como trastorno mental (Borsboom, 2017; Cramer et al., 2010).

Debido a que las interacciones entre los síntomas pueden entenderse como una red, en la que los síntomas son nodos y las interacciones causales entre los síntomas son conexiones entre nodos, esta conceptualización se ha conocido como el enfoque de red de la psicopatología (Borsboom, 2017). La investigación metodológica dentro de este enfoque se ha centrado en el desarrollo de técnicas estadísticas diseñadas para identificar estructuras de red entre síntomas psiquiátricos a partir de datos empíricos (Borsboom, 2017; Borsboom et al. En prensa; Bringmann et al., 2013; Costantini et al., 2014; Cramer et al., En prensa; Epskamp et al., 2012; Haslbeck y Waldorp, En prensa; van Borkulo et al., 2014). En general, los hallazgos de estos estudios son alentadores, en el sentido de que los resultados concuerdan con la intuición clínica y la teoría vigente (Borsboom, 2017). Sin embargo, aunque el enfoque de red ha generado una nueva forma importante de pensar sobre los problemas de la investigación en psicopatología, todavía no se ha desarrollado como una teoría global de los trastornos mentales. El objetivo de este artículo es presentar un conjunto de mecanismos explicativos que puedan combinarse en un marco general que especifique: a) qué son los trastornos mentales, b) cómo surgen y c) cómo pueden tratarse de forma óptima (Borsboom, 2017).

Redes de Síntomas

El principio central del enfoque de redes es que los trastornos mentales surgen de la interacción causal entre síntomas en una red (Borsboom, 2017; Borsboom & Cramer, 2013). Esta interacción causal entre síntomas puede interpretarse utilizando teorías intervencionistas de la causalidad (Woodward, 2003). En esta interpretación, la presencia de una conexión causal significa que, si una intervención (experimental o natural) cambiara el estado de un síntoma, esto cambiaría la distribución de probabilidad del otro síntoma (Pearl, 2000; Woodward, 2003). Es importante destacar que la teoría de redes es agnóstica con respecto a cómo se instancian estas relaciones causales (Borsboom, 2017).

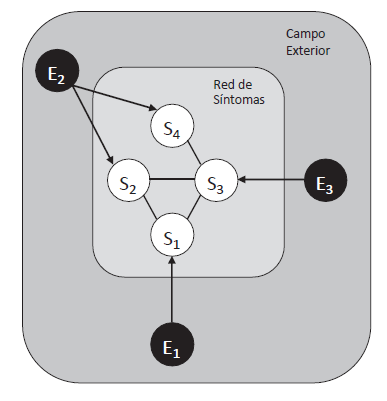

Las condiciones que pueden influir en los síntomas desde fuera de la red forman el campo externo de los síntomas (Borsboom, 2017). Los cambios en el campo externo (por ejemplo, la pérdida de la pareja) pueden activar síntomas en la red (por ejemplo, el estado de ánimo deprimido). A su vez, esto puede hacer que los síntomas vecinos (por ejemplo, insomnio, reproche, ansiedad) alineen sus estados con el síntoma de la depresión. Nótese que los factores del campo externo están fuera de la red, pero no necesariamente fuera de la persona (Borsboom, 2017). Por ejemplo, la inflamación es un proceso dentro de la persona (Jokela et al., 2016), pero sus efectos sobre síntomas como la fatiga, el estado de ánimo y la ansiedad provienen de fuera de la red de síntomas, ya que no hay ningún nodo en la red que corresponda a la inflamación. Así pues, el campo externo es externo con respecto a la red psicopatológica, pero no con respecto a los límites físicos de la persona (Borsboom, 2017). Además, lo que es más importante (y, en algunos casos, plausible), el campo externo puede incluir un funcionamiento cerebral anormal, que suele asociarse a los trastornos mentales (Insel & Cuthbert, 2015). Por ejemplo, los delirios o las alucinaciones pueden surgir de esta manera (Borsboom, 2017).

Si todos los síntomas de una red interactúan entre sí y estas interacciones también tienen la misma fuerza, los síntomas son intercambiables, excepto por su dependencia del campo externo. En este caso, si las conexiones son fuertes, los síntomas de la red mostrarán un comportamiento muy sincronizado: si un síntoma está activo, es más probable que los demás también lo estén. Sin embargo, si no todos los síntomas interactúan directamente o si ciertas interacciones son mucho más fuertes que otras, es posible que ciertos síntomas de la red estén activos mientras que otros no. En este caso, la estructura de la red se caracteriza por la agrupación: dentro del conjunto de síntomas psicopatológicos, encontraremos determinados grupos de sintomas que están muy estrechamente relacionados y, por lo tanto, se influyen mutuamente en mayor grado (Borsboom et al., 2011). Por ejemplo, el insomnio probablemente tenga un fuerte efecto directo sobre la fatiga, pero un efecto mucho más débil sobre los sentimientos de culpa. Si el insomnio influye en los sentimientos de culpa, es probable que ese efecto esté mediado por, por ejemplo, la pérdida de interés o problemas de concentración (Borsboom, 2017).

Figura 1. Una red de síntomas de cuatro síntomas (S1 -S4 ). Si dos síntomas tienden a activarse mutuamente, están conectados por una línea (por ejemplo, S1-S2 ). Los síntomas que no están directamente conectados entre sí (por ejemplo, S1 -S4 ) pueden sincronizarse si comparten un vecino común en la red (por ejemplo, S3 ). Los factores externos que afectan a la red (por ejemplo, acontecimientos vitales adversos) se representan en el campo externo. Estos pueden ser específicos de un síntoma (E1 , E3 ) o compartidos entre síntomas (E2).

Teoría de Redes

Las ideas presentadas anteriormente pueden generalizarse a un modelo teórico completo de psicopatología. En particular, se proponen los siguientes cuatro principios para codificar la columna vertebral de la teoría de redes de los trastornos mentales (Borsboom, 2017):

- Principio 1. Complejidad: Los trastornos mentales se caracterizan mejor en términos de interacción entre los distintos componentes de una red psicopatológica.

- Principio 2. Correspondencia síntoma-componente: Los componentes de la red psicopatológica se corresponden con los problemas que se han codificado como síntomas en el pasado y que aparecen como tales en los manuales de diagnóstico actuales.

- Principio 3. Conexiones causales directas: La estructura de la red se genera mediante un patrón de conexiones causales directas entre los síntomas.

- Principio 4. Los trastornos mentales siguen una estructura de red: La red psicopatológica tiene una topología no trivial, en la que ciertos síntomas están más estrechamente conectados que otros. Estas agrupaciones de síntomas dan lugar a la manifestación fenomenológica de los trastornos mentales como grupos de síntomas que suelen aparecer juntos.

Estos principios implican que la etiología de los trastornos mentales puede concebirse en términos de un proceso de propagación de la activación en una red de síntomas (Borsboom, 2017; Borsboom et al., 2011; Kramer et al., 2014; Segal et al., 1996). Si surge un síntoma (lo que puede ocurrir por diferentes razones según la persona, el momento y el contexto), esto influirá en la probabilidad de que también surjan síntomas conectados. Así, los conjuntos de síntomas acoplados, que están próximos en la estructura de la red, tenderán a sincronizarse. Los trastornos mentales surgen entonces cuando grupos de síntomas estrechamente acoplados se mantienen activamente unos a otros, dando lugar a un grupo de síntomas psicopatológicos que se autosustenta (Borsboom, 2017).

El Principio 1, complejidad, parece el menos problemático. Con la excepción de algunos casos ilustrativos (Kendler, 2013), no se han identificado hasta ahora causas singulares de los trastornos mentales; por lo tanto, las explicaciones de los trastornos mentales en términos de componentes que interactúan en un sistema complejo no sólo son plausibles, sino que en cierto sentido son la única opción. Por lo tanto, este principio codifica el consenso de que los trastornos mentales son multifactoriales en su constitución, etiología y trasfondo causal, lo que parece totalmente plausible dado el registro científico actual (Borsboom, 2017; Kendler, 2013; Nolen-Hoeksema & Watkins, 2011).

El principio 2, correspondencia síntoma-componente, es menos sencillo. El supuesto implica que los síntomas psicopatológicos se definen en el nivel de granularidad adecuado e identifican con éxito los componentes importantes de la red psicopatológica (Borsboom, 2017). En la medida en que los factores no codificados en los sistemas de diagnóstico comunes desempeñen un papel (por ejemplo, procesos psicológicos no incluidos en la sintomatología, condiciones neurales, antecedentes genéticos), deben hacerlo de alguna de las siguientes maneras: a) constituyendo el síntoma en cuestión (por ejemplo, el síntoma de ansiedad implica una activación neuronal en el cerebro, que constituye en parte ese síntoma), b) constituyendo una conexión síntoma-síntoma (por ejemplo, el reloj biológico forma parte del sistema que genera la relación insomnio → fatiga), o c) actuando como una variable en el campo externo (por ejemplo, es probable que el dolor crónico sea un factor externo que causa fatiga) (Borsboom, 2017).

El principio 3, conexiones causales directas, parece plausible por varios motivos. En primer lugar, los sistemas de diagnóstico suelen exigir explícitamente la presencia de conexiones síntoma-síntoma para el diagnóstico (Borsboom, 2017). En segundo lugar, los clínicos generan espontáneamente redes causales cuando se les pregunta cómo se relacionan los síntomas (Borsboom, 2017; Kim & Ahn, 2002), y las personas en general parecen tener pocos problemas para enumerar las relaciones causales entre sus síntomas (Frewen et al., 2012; Frewen et al., 2013). En tercer lugar, los estados de ánimo momentáneos que están estrechamente relacionados con la sintomatología, medidos a través del muestreo de experiencias (Myin-Germeys et al., 2009), parecen interactuar (Beard et al., 2016; Bringmann et al., En prensa; Fried et al., 2015; Heeren & McNally, 2016; Hoorelbeke et al., 2016; Kramer et al., 2014; McNally et al., 2014; Pe et al., 2015; Wichers et al., 2016). Por último, los análisis de redes de, por ejemplo, los síntomas del DSM-5 muestran que muchos pares de síntomas siguen estando estadísticamente asociados, aunque se controlen todos los demás síntomas (Boschloo et al., 2015); esto proporciona pruebas, aunque indirectas, de la hipótesis de que los síntomas relevantes están conectados causalmente (Borsboom, 2017).

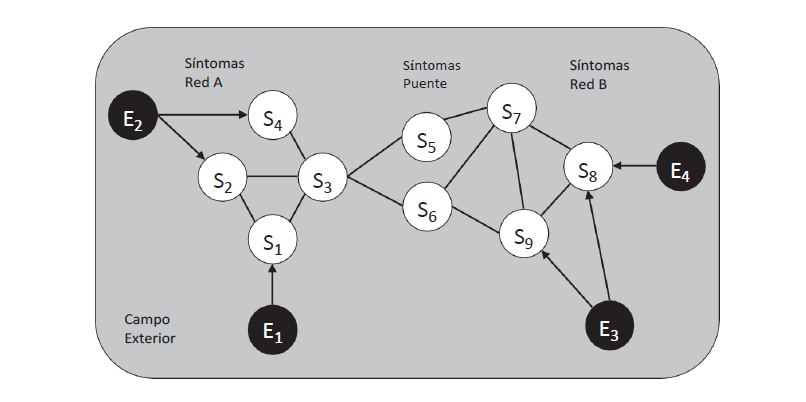

El principio 4, los trastornos mentales siguen la estructura de la red, sostiene que la agrupación fenomenológica estable de los síntomas, que constituye la base de las definiciones sindrómicas actuales de los trastornos mentales, tal como se presentan, por ejemplo, en el DSM-5, es el resultado de la arquitectura causal de la red de síntomas en general. Los síntomas que pertenecen al mismo trastorno están más fuertemente relacionados causalmente que los síntomas que pertenecen a trastornos diferentes, como se ilustra en la figura 2 (Borsboom, 2017). Como resultado, en los análisis factoriales de la covarianza entre los síntomas o las puntuaciones totales definidas en ellos (Caspi et al., 2014; Krueger, 1999), los grupos de síntomas estrechamente acoplados tenderán a cargarse en el mismo factor. Si esto es correcto, el trabajo de análisis factorial existente sobre la estructura de covarianza de los síntomas puede interpretarse como una primera aproximación a la arquitectura de red de la psicopatología (Borsboom, 2017).

Una consecuencia importante de los principios anteriores es que la comorbilidad es una característica intrínseca de los trastornos mentales (Cramer et al., 2010). Es decir, aunque los procesos de interacción síntoma-síntoma pueden ser más activos dentro de los conjuntos de síntomas que se asocian con un trastorno mental determinado, no se detendrán en la frontera de un diagnóstico DSM. Por ejemplo, si una persona desarrolla insomnio en el contexto de un trastorno de estrés postraumático, esto puede causar fatiga y problemas de concentración, que son síntomas puente que también pertenecen a redes asociadas con el episodio depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada. Como resultado, surgirán patrones comórbidos de interacciones de síntomas en la red del episodio depresivo mayor/trastorno de ansiedad generalizada. Así pues, en lugar de una molestia que desaparecerá cuando tengamos mejores equipos de medición, más conocimiento de la biología del cerebro o más conocimiento de la estructura genética de los trastornos, la comorbilidad debe considerarse como parte integrante de la psicopatología (Borsboom, 2017).

Figura 2. Dos trastornos (A y B) que están conectados a través de síntomas puente (S5 y S6 ) que desempeñan un papel en ambas redes. Aunque la asociación de síntomas será más fuerte dentro de cada red, el solapamiento estructural entre los trastornos es inevitable y, como resultado, surgirá la comorbilidad.

La dinámica de las redes de síntomas

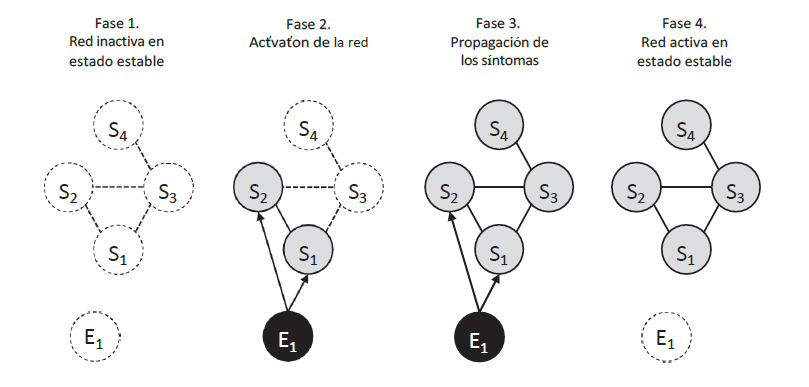

Las implicaciones del enfoque de red para la estructura y la comorbilidad de los trastornos mentales son directas y, como resultado, se identificaron rápidamente una vez que surgió dicho enfoque de red (Borsboom, 2017; Borsboom & Cramer, 2013; Cramer et al., 2010). Llevó más tiempo darse cuenta de que la teoría de redes también tiene implicaciones para la dinámica de los trastornos mentales. Especialmente el trabajo de Cramer (2013) fue decisivo en este sentido, porque demostró la existencia de un fenómeno llamado histéresis en redes de síntomas parametrizadas de forma realista (Cramer et al., En prensa). Esto es un descubrimiento importante que puede ser la clave para conectar la estructura de las redes de síntomas con su dinámica (Borsboom, 2017). Para ilustrar la importancia de la histéresis, debemos especificar cómo se desarrolla la etiología de los trastornos mentales en una red. La figura 3 ofrece una representación de ese proceso (Borsboom, 2017).

Supongamos que partimos de una Fase 1 totalmente asintomática. En esta fase, no hay síntomas presentes, y las propiedades que subyacen a las interacciones causales entre los síntomas en fases posteriores son latentes (es decir, disposicionales, en el sentido de que describen lo que ocurriría al activarse los síntomas, pero no lo que ocurre en ese momento). En la Fase 2, los acontecimientos desencadenantes en el campo externo (por ejemplo, acontecimientos vitales adversos) producen la activación de la red. En la Fase 3, la activación de los síntomas se propagará por la red a través de las conexiones entre los síntomas. En una red de síntomas fuertemente conectada, los síntomas pueden entrar en la Fase 4, en la que se mantienen activados unos a otros debido a las relaciones de retroalimentación. Como resultado, la red puede llegar a ser autosuficiente, y puede permanecer activa mucho después de que los acontecimientos en el campo externo que desencadenaron su activación hayan disminuido (Borsboom, 2017).

Figura 3. Fases en el desarrollo de los trastornos mentales según la teoría de redes. Tras una fase asintomática, en la que la red está inactiva (Fase 1), un acontecimiento externo (E1 ) activa algunos de los síntomas (Fase 2), que a su vez activan síntomas conectados (Fase 3). Si la red está fuertemente conectada, la supresión del suceso externo no conduce a la recuperación: la red se autoalimenta y queda estancada en su estado activo (Fase 4).

Así pues, las redes fuertemente conectadas presentan una asimetría en su dinámica: aunque la presencia de un acontecimiento desencadenante determinado puede activar una red fuertemente conectada, la ausencia posterior de ese acontecimiento no tiene por qué desactivarla. Este es el fenómeno de la histéresis, una característica de las transiciones de fase (van der Maas & Molenaar, 1992) presente en muchos sistemas complejos. La histéresis es una característica altamente plausible de las redes psicopatológicas, porque en muchos casos los acontecimientos desencadenantes pueden causar problemas generalizados mucho después de que los propios desencadenantes hayan desaparecido. Un ejemplo importante sería la etiología del trastorno de estrés postraumático, que se desarrolla y perdura después de que el propio acontecimiento traumático haya remitido (McNally et al., 2014), pero vemos ejemplos similares en el desarrollo de la depresión mayor tras la pérdida de un cónyuge (Fried et al., 2015) y en los efectos del maltrato infantil, que persisten mucho después de que el maltrato haya terminado (Isvoranu et al., En prensa). Así, la teoría de redes ofrece un mecanismo explicativo de estos fenómenos psicopatológicos en forma de retroalimentación autosostenible entre síntomas (Borsboom, 2017) y añade por tanto este último principio a los mencionados en el apartado anterior.

Principio 5, Histéresis: Los trastornos mentales surgen debido a la presencia de histéresis en redes de síntomas fuertemente conectadas, lo que implica que los síntomas continúan activándose entre sí, incluso después de que haya desaparecido la causa desencadenante del trastorno.

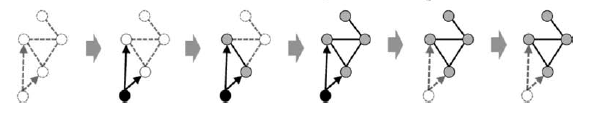

Obsérvese que esta dinámica sólo se produce en redes fuertemente conectadas, porque sólo estas redes presentan histéresis (Cramer, 2013; Cramer et al., En prensa). En las redes débilmente conectadas, los desencadenantes más graves pueden evocar fuertes reacciones pero, como las conexiones entre los síntomas no son lo suficientemente fuertes como para hacerlas autosostenibles, la red se recuperará gradualmente y volverá a su estado asintomático.

Un proceso que puede ejemplificar este fenómeno en redes de síntomas de depresión es el duelo normal. El duelo normal puede causar un patrón sintomático indistinguible de la depresión mayor, pero como los síntomas no se retroalimentan, el patrón sintomático no es autosostenible, de modo que con el tiempo el sistema vuelve a su estado estable saludable. Esta diferencia se representa en la Figura 4 (Borsboom, 2017).

Figura 4. Una red débilmente conectada (panel superior) es resistente. Los síntomas pueden ser activados por acontecimientos del campo externo, pero las interacciones síntoma-síntoma no son lo suficientemente fuertes como para conducir a una actividad sintomática auto-sostenida. Una red fuertemente conectada (panel inferior), en cambio, puede mantener su propia actividad y convertirse así en un estado de trastorno.

Las diferentes dinámicas de las redes de síntomas bajo diversas parametrizaciones sugieren nuevas definiciones de conceptos bien conocidos en la investigación psicopatológica. En primer lugar, la noción de salud mental puede definirse como el estado estable de una red débilmente conectada (Borsboom, 2017). Nótese que esta definición no coincide con la definición de salud mental como "ausencia de síntomas"; en cambio, define la salud mental como un estado de equilibrio al que vuelve un sistema sano si se le perturba. Sin embargo, las redes débilmente conectadas pueden presentar sintomatología debido a factores estresantes en el campo externo (por ejemplo, duelo normal); a la inversa, las redes fuertemente conectadas pueden tener sintomatología temporalmente ausente debido a la supresión local de esa sintomatología (por ejemplo, una persona con una red vulnerable que implica síntomas psicóticos puede estar temporalmente asintomática debido a la medicación). Paralelamente, la propia noción de trastorno mental asume una nueva definición como el estado estable (alternativo) de una red fuertemente conectada, es decir, el estado de trastorno que está separado del estado sano por histéresis. El concepto de resiliencia puede definirse como la disposición de las redes débilmente conectadas a volver rápidamente a su estado estable de salud mental, y el de vulnerabilidad como la disposición de las redes fuertemente conectadas a pasar a un estado de desorden tras una perturbación en el campo externo. Las diferencias individuales en la propensión a desarrollar distintos tipos de trastornos (por ejemplo, trastornos internalizantes frente a externalizantes) se deben a diferencias en los parámetros de red de los síntomas correspondientes (Borsboom, 2017). Este sistema de definiciones se representa en la Tabla 1 (Borsboom, 2017).

Tabla 1.

| Conectividad Débil | Conectividad Fuerte | |

|---|---|---|

| Estresor Débil | Salud mental con alta resiliencia | Vulnerabilidad elevada (posiblemente estado de remisión) |

| Estresor Fuerte | Sintomatología elevada | Trastorno mental |

Una red débilmente conectada, bajo niveles bajos de estrés externo, ocupará un estado estable de salud mental (celda superior izquierda). La red es resistente porque — incluso si puede presentar sintomatología si se somete a estrés del campo externo (celda inferior izquierda) — volverá a su estado estable cuando ese nivel de estrés disminuya. En contraste, una red altamente conectada puede ser asintomática (celda superior derecha), pero es vulnerable porque — tan pronto como surja un factor de estrés en el campo externo — puede transitar a un estado estable alternativo de trastorno mental (celda inferior derecha).

Diagnóstico y tratamiento

En la teoría de redes, el diagnóstico debe entenderse como un proceso mediante el cual un clínico identifica: a) qué síntomas están presentes, y b) qué interacciones de red los sustentan. Podría decirse que esto se asemeja bastante a la forma en que los médicos conciben y diagnostican los trastornos naturalmente (Borsboom, 2017). Por ejemplo, los manuales de diagnóstico exigen habitualmente que se codifique no sólo la presencia de los síntomas, sino también las interacciones entre ellos. El diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo del DSM-5, por ejemplo, no sólo exige la presencia de obsesiones y compulsiones, sino también su acoplamiento causal (por ejemplo, una persona se ve impulsada a la limpieza compulsiva en respuesta a una obsesión por la limpieza). Además, el DSM-5 contiene muchas especificaciones del contexto en el que deben aparecer los síntomas (por ejemplo, la presencia de insomnio sólo cuenta como síntoma de episodio depresivo mayor en el contexto de un período prolongado de estado de ánimo deprimido y/o pérdida de interés). Por último, el DSM-5 contiene muchas especificaciones causales negativas, que exigen la ausencia de determinadas causas (por ejemplo, el consumo de sustancias como causa de los síntomas de la esquizofrenia). Así pues, aunque el DSM-5 puede ser "teóricamente neutral" con respecto a otras teorías de la psicopatología (Wakefield, 1999), no es neutral con respecto a la teoría de redes; más bien, especifica estructuras de red causales en todo su aparato definicional (Borsboom, 2017).

Naturalmente, también hay aspectos importantes de la teoría de redes que el DSM-5 no articula, como la importancia de la retroalimentación entre síntomas para el mantenimiento de los trastornos mentales. Además, los hallazgos del análisis de redes pueden generar nuevas perspectivas sobre el papel funcional y la importancia de síntomas específicos en el mantenimiento de los trastornos (por ejemplo, la centralidad de los síntomas en la red). Así pues, mientras que la teoría de redes concuerda bien con la práctica diagnóstica actual, también se puede esperar que mejore esa práctica con nuevos conceptos y metodología (Beard et al., 2016; Boschloo et al., 2016; Boschloo et al., 2015; Bringmann et al., 2016; Cramer et al., 2011; Fried et al., 2016; Heeren & McNally, 2016; Hoorelbeke et al., 2016; van Borkulo et al., 2015).

Si el diagnóstico implica la identificación de una red de síntomas, el tratamiento debe implicar el cambio o la manipulación de esa red. Debido a la simplicidad de las redes, tales manipulaciones pueden organizarse en sólo tres categorías: a) intervenciones en los síntomas, que cambian directamente el estado de uno o más síntomas, b) intervenciones en el campo externo, que eliminan una o más causas desencadenantes, y c) intervenciones en la red, que cambian la propia estructura de la red modificando las conexiones síntoma-síntoma (Borsboom, 2017).

Por ejemplo, consideremos a un psicótico drogadicto que está convencido de que los demás pueden oír sus pensamientos, por lo que no sale y se aísla socialmente, lo que a su vez contribuye a mantener el delirio en cuestión. En este caso, un ejemplo de intervención sintomática puede consistir en prescribir medicación antipsicótica para suprimir directamente el delirio. Un cambio en el campo externo puede implicar una intervención que suprima uno o más acontecimientos desencadenantes (por ejemplo, conseguir que la persona abandone el consumo precipitado de drogas). Por último, una intervención en la red puede implicar una terapia cognitivo-conductual, cuyo objetivo es enseñar a la persona a manejar el delirio en cuestión para que, aunque surja algunas veces, deje de tener el efecto de provocar aislamiento social (Borsboom, 2017).

Si los trastornos mentales pueden entenderse como redes de síntomas, y el tratamiento puede categorizarse como se ha sugerido anteriormente, entonces se podría acoplar una "batería" de intervenciones terapéuticas a un conjunto de estructuras de red, con el fin de seleccionar y planificar las intervenciones de forma óptima. Es decir, si pudiéramos detectar la estructura de red que rige el patrón de interacción síntoma-síntoma de un individuo concreto -por ejemplo, mediante el análisis de las relaciones causales percibidas (Frewen et al., 2012) o el método de muestreo de experiencias (Bringmann et al., En prensa; Myin-Germeys et al., 2009; Wichers, 2014; Wichers et al., 2016)-, entonces podríamos buscar la combinación de estrategias de tratamiento que condujera más eficazmente a la red a la transición hacia un estado saludable. Parece probable que el éxito del tratamiento requiera, por lo general, una combinación de intervenciones en la red (para hacer accesible el estado saludable) e intervenciones sintomáticas (para llevar al sistema a ese estado saludable) (Borsboom, 2017).

Conclusiones

La teoría de redes de los trastornos mentales, tal como se plantea aquí, ofrece un marco teórico coherente y transparente para pensar en la psicopatología (Borsboom, 2017). Ya se han dado los primeros pasos empíricos en la línea de esta teoría, en forma de estudios exploratorios que trazan la arquitectura de red de la sintomatología (Bak et al., 2016; Beard et al., 2016; Boschloo et al., 2016; Boschloo et al., 2015; Bringmann et al., 2013; Cramer et al., 2011; Deserno et al., En prensa; Fried et al., 2015; Fried et al., 2016; Goekoop & Goekoop, 2014; Heeren & McNally, 2016; Hoorelbeke et al., 2016; Isvoranu et al., En prensa; Isvoranu et al., 2016; Kossakowski et al., 2015; McNally et al., 2014; Rhemtulla et al., 2016; Robinaugh et al., 2014; Ruzzano et al., 2014; Tio et al., En prensa; van Borkulo et al., 2015; Wigman et al., 2015). Suponiendo que, con el tiempo, la estructura de las redes de sintomatología sea cada vez más clara, el segundo paso empírico consistiría en relacionar (las diferencias individuales en) la arquitectura de estas redes con (las diferencias individuales en) factores biológicos, psicológicos y socioculturales relevantes. Por último, una mejor comprensión de los procesos que instancian los umbrales de los síntomas y los parámetros de conectividad de la red debería permitirnos organizar óptimamente las intervenciones de tratamiento existentes y desarrollar otras nuevas. Esto presenta un nuevo tipo de hoja de ruta para el progreso en la investigación psicopatológica, que con suerte tendrá más éxito que los intentos pasados de comprender y combatir los trastornos mentales (Borsboom, 2017).

Una cuestión que se plantea es hasta qué punto generaliza la teoría y qué tipo de teoría es. Dado que el modelo de red no está vinculado a un nivel concreto de explicación (por ejemplo, biológico, psicológico o ambiental) y no señala mecanismos concretos que generen la estructura de red, quizá se interprete mejor como un marco organizativo, un esquema explicativo de amplio uso en todos los subdominios de la psicopatología (Borsboom, 2017). En este sentido, la teoría recuerda a la teoría de la evolución de Darwin, que también ofrece un conjunto de mecanismos explicativos (por ejemplo, mutación, selección natural, adaptación) que pueden manifestarse de diferentes maneras en distintas especies. Al igual que la teoría de la evolución, la teoría de redes de la psicopatología proporciona amplios principios explicativos (por ejemplo, la hiper conectividad en las redes de síntomas produce estados estables alternativos que corresponden a trastornos), sin especificar, de antemano, la realización o implementación de estos principios. Esto es una ventaja, porque significa que la teoría de redes ofrece un marco para la integración de diferentes niveles de explicación (es decir, biológico, psicológico, sociológico) que, en mi opinión, es una característica necesaria de cualquier teoría exitosa de los trastornos mentales. Al mismo tiempo, el modelo no es meramente metafórico o verbal: con algunos supuestos simplificadores, la teoría de redes puede representarse en forma matemática (Epskamp et al., En prensa; Marsman et al., 2015) y, por tanto, permite simular tanto el curso de los trastornos como los efectos de diversas intervenciones terapéuticas (Borsboom, 2017).

Sin embargo, aún está por ver hasta qué punto la teoría de redes puede servir como modelo explicativo exhaustivo; está claro que hay algunos trastornos que encajan mejor en el marco que otros. La coincidencia con trastornos episódicos y crónicos con un inicio relativamente bien definido (por ejemplo, depresión mayor, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por uso de sustancias, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobias, trastornos alimentarios) parece razonable. Los trastornos con un patrón cíclico (por ejemplo, el trastorno bipolar) pueden acomodarse en modelos para los que el estado estable es un ciclo en lugar de un punto fijo. Es menos obvio que la teoría pueda dar cabida a la génesis de trastornos de desarrollo lento (por ejemplo, trastornos del espectro autista, trastornos de la personalidad, algunos aspectos de la esquizofrenia). Es probable que estos trastornos también presenten una interacción entre diferentes síntomas, pero ésta debe implicar en parte procesos de desarrollo que se desarrollan en escalas de tiempo muy diferentes. Por ejemplo, en el autismo, es probable que un síntoma como evitar el contacto visual, a la larga, limite la capacidad de un niño para aprender las formas de interacción social, lo que lleva a un síntoma como problemas para mantener relaciones. Sin embargo, este proceso en sí mismo probablemente incluye procesos rápidos de retroalimentación que implican la estructura de recompensa de la interacción social, lo que lleva a una muñeca rusa de redes dentro de redes. Por lo tanto, una cuestión importante para futuras investigaciones es si estos trastornos son susceptibles de una teoría de redes y cómo sería dicha teoría (Borsboom, 2017).

Cabe señalar que la teoría propuesta en este documento es muy simple. Especialmente el principio 2, la correspondencia síntoma-componente, parece bastante estricto, pero hay otras propiedades de la teoría que, a medida que avanza la investigación, bien podrían resultar ser fuertes idealizaciones y abstracciones. Se trata de una elección deliberada. Las redes son bastante complejas por naturaleza, y creo que, dado nuestro actual estado de ignorancia, es mejor tener al menos una teoría de redes relativamente manejable, que pueda necesitar ser modificada a medida que lleguen los datos de la investigación, que empezar con un modelo excesivamente complicado, que implique un conjunto indefinido de variables, que no ponga restricciones a los datos y tenga relaciones poco claras con las pruebas. Mi esperanza es que, a través de sucesivas iteraciones del modelo de red, convergeremos finalmente en un modelo razonable de los trastornos mentales que, aunque probablemente más complejo que la formulación actual, seguirá siendo lo suficientemente manejable como para ser científicamente viable (Borsboom, 2017).

Por último, como puede desprenderse de los ejemplos que se dan en este documento, las conexiones entre síntomas son a menudo prosaicas. Si no duermes, te cansas; si ves cosas que no están ahí, te angustias; si consumes demasiadas drogas, te metes en problemas legales, etc. En mi opinión, es probable que estas conexiones síntoma-síntoma tengan su origen en procesos biológicos, psicológicos y sociales muy comunes (y, por tanto, pueden implicar disfunciones perjudiciales en estos procesos (Wakefield, 1999)). Esto es sorprendente, porque significa que los trastornos no son entidades efímeras mal comprendidas, cuya naturaleza tendrá que ser descubierta por futuras investigaciones psicológicas, neurocientíficas o genéticas (lo que parece una convicción generalizada, si no la opinión recibida, entre los investigadores). Más bien, el hecho de que dispongamos del conjunto de síntomas básicos, y también comprendamos muchas de las relaciones entre ellos, significa que ya tenemos un modelo de trabajo bastante razonable de lo que son los trastornos y cómo funcionan (Borsboom, 2017).

Si es así, es posible que nuestra actual falta de comprensión de los trastornos mentales no se deba a una capacidad de observación limitada, a instrumentos de medición ruidosos o a datos inadecuados, como se suele suponer. En cambio, puede que simplemente nos haya faltado un marco teórico para organizar los hechos empíricos disponibles (Borsboom, 2017).

Referencias

Bak, M., Drukker, M., Hasmi, L., & van Os, J. (2016). An n=1 clinical network analysis of symptoms and treatment in psychosis. PLoS One, 11(10), e0162811.

Beard, C., Millner, A. J., Forgeard, M. J., Fried, E. I., & Hsu, K. J. (2016). Network analysis of depression and anxiety symptom relationships in a psychiatric sample. Psychological Medicine, 46(14), 1-11.

Borsboom, D. (2008). Psychometric perspectives on diagnostic systems. Journal of Clinical Psychology, 64(9), 1089-1108.

Borsboom, D. (in press). Mental disorders, network models, and dynamical systems. In K. S. Kendler & J. Parnas (Eds.), Philosophical issues in psychiatry, Vol. 4: Nosology. Oxford University Press.

Borsboom, D., & Cramer, A. O. J. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 91-121.

Borsboom, D., Cramer, A. O. J., Schmittmann, V. D., Epskamp, S., & Waldorp, L. J. (2011). The small world of psychopathology. PLoS One, 6(11), e27407.

Boschloo, L., van Borkulo, C. D., Borsboom, D., & Schoevers, R. A. (2016). A prospective study on how symptoms in a network predict the onset of depression. Psychotherapy and Psychosomatics, 85(3), 183-184.

Boschloo, L., Schoevers, R. A., van Borkulo, C. D., Borsboom, D., & Oldehinkel, A. J. (2016). The network structure of psychopathology in a community sample of preadolescents. Journal of Abnormal Psychology, 125(5), 599-606.

Boschloo, L., van Borkulo, C. D., Rhemtulla, M., Keyes, K. M., Borsboom, D., & Schoevers, R. A. (2015). The network structure of symptoms of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. PLoS One, 10(9), e0137621.

Bringmann, L. F., Lemmens, L. H. J., Huibers, M. J. H., Borsboom, D., & Tuerlinckx, F. (2016). Revealing the dynamic network structure of the Beck Depression Inventory-II. Psychological Medicine, 45(4), 747-757.

Bringmann, L. F., Vissers, N., Wichers, M., Geschwind, N., Kuppens, P., Peeters, F., ... & Tuerlinckx, F. (2013). A network approach to psychopathology: new insights into clinical longitudinal data. PLoS One, 8(4), e60188.

Bringmann, L. F., Pe, M. L., Vissers, N., Ceulemans, E., Borsboom, D., Vanpaemel, W., ... & Tuerlinckx, F. (in press). Assessing temporal emotion dynamics using networks. Assessment.

Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., ... & Moffitt, T. E. (2014). The p factor: One general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? Clinical Psychological Science, 2(2), 119-137.

Costantini, G., Epskamp, S., Borsboom, D., Perugini, M., Mõttus, R., Waldorp, L. J., & Cramer, A. O. J. (2014). State of the art personality research: A tutorial on network analysis of personality data in R. Journal of Research in Personality, 54, 13-29.

Cramer, A. O. J. (2013). The glue of (ab)normal mental life: Networks of interacting thoughts, feelings and behaviors [Doctoral dissertation, University of Amsterdam].

Cramer, A. O. J., Borsboom, D., Aggen, S. H., & Kendler, K. S. (2011). The pathoplasticity of dysphoric episodes: Differential impact of stressful life events on the pattern of depressive symptom inter-correlations. Psychological Medicine, 42(5), 957-965.

Cramer, A. O. J., van der Sluis, S., Noordhof, A., Wichers, M., Geschwind, N., Aggen, S. H., ... & Borsboom, D. (2012). Dimensions of normal personality as networks in search of equilibrium: You can’t like parties if you don’t like people. European Journal of Personality, 26(4), 414-431.

Cramer, A. O. J., Waldorp, L. J., van der Maas, H. L. J., & Borsboom, D. (2010). Comorbidity: a network perspective. Behavioral and Brain Sciences, 33(2-3), 137-193.

Cramer, A. O. J., van Borkulo, C. D., Giltay, E. J., van der Maas, H. L. J., Kendler, K. S., & Borsboom, D. (in press). Major depression as a complex dynamic system. PLoS One.

Deserno, M. K., Borsboom, D., Begeer, S., & Geurts, H. M. (in press). Multicausal systems ask for multicausal approaches: A network perspective on subjective well-being in individuals with autism spectrum disorder. Autism.

Epskamp, S., Cramer, A. O. J., Waldorp, L. J., Schmittmann, V. D., & Borsboom, D. (2012). qgraph: Network visualizations of relationships in psychometric data. Journal of Statistical Software, 48(4), 1-18.

Epskamp, S., Maris, G., Waldorp, L. J., & Borsboom, D. (in press). Network psychometrics. In P. Irwing, D. Hughes, & T. Booth (Eds.), Handbook of psychometrics. Wiley.

Frewen, P. A., Allen, S. L., Lanius, R. A., & Neufeld, R. W. J. (2012). Perceived causal relations: Novel methodology for assessing client attributions about causal associations between variables including symptoms and functional impairment. Assessment, 19(4), 480-493.

Frewen, P. A., Schmittmann, V. D., Bringmann, L. F., & Borsboom, D. (2013). Perceived causal relations between anxiety, posttraumatic stress and depression: Extension to moderation, mediation, and network analysis. European Journal of Psychotraumatology, 4(1), 20656.

Fried, E. I., Bockting, C., Arjadi, R., Borsboom, D., Amshoff, M., Cramer, A. O. J., ... & Hollon, S. D. (2015). From loss to loneliness: The relationship between bereavement and depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 124(2), 256-265.

Fried, E. I., Epskamp, S., Nesse, R. M., Tuerlinckx, F., & Borsboom, D. (2016). What are ‘good’ depression symptoms? Comparing the centrality of DSM and non-DSM symptoms of depression in a network analysis. Journal of Affective Disorders, 189, 314-320.

Goekoop, R., & Goekoop, J. G. (2014). A network view on psychiatric disorders: network clusters of symptoms as elementary syndromes of psychopathology. PLoS One, 9(11), e112734.

Haslbeck, J., & Waldorp, L. J. (in press). mgm: Structure estimation for time-varying mixed graphical models in high-dimensional data. Journal of Statistical Software.

Heeren, A., & McNally, R. J. (2016). An integrative network approach to social anxiety disorder: The complex dynamic interplay among attentional bias for threat, attentional control, and symptoms. Journal of Anxiety Disorders, 42, 95-104.

Hoorelbeke, K., Marchetti, I., De Schryver, M., & Koster, E. H. W. (2016). The interplay between cognitive risk and resilience factors in remitted depression: A network analysis. Journal of Affective Disorders, 195, 96-104.

Hyland, M. E. (2011). The origins of health and disease. Cambridge University Press.

Insel, T. R., & Cuthbert, B. N. (2015). Brain disorders? Precisely. Science, 348(6234), 499-500.

Isvoranu, A. M., Borsboom, D., van Os, J., & Guloksuz, S. (2016). A network approach to environmental impact in psychotic disorder: brief theoretical framework. Schizophrenia Bulletin, 42(4), 870-873.

Isvoranu, A. M., van Borkulo, C. D., Boyette, L., Wigman, J. T. W., Vinkers, C. H., & Borsboom, D. (in press). A network approach to psychosis: Pathways between childhood trauma and psychotic symptoms. Schizophrenia Bulletin.

Jokela, M., Virtanen, M., & Batty, G. D. (2016). Inflammation and specific symptoms of depression. JAMA Psychiatry, 73(8), 1-6.

Kendler, K. S. (2013). The dappled nature of causes of psychiatric illness: replacing the organic-functional/hardware-software dichotomy with empirically based pluralism. Molecular Psychiatry, 17(4), 377-388.

Kendler, K. S., Zachar, P., & Craver, C. (2011). What kinds of things are psychiatric disorders? Psychological Medicine, 41(6), 1143-1150.

Kim, N. S., & Ahn, W. (2002). Clinical psychologists’ theory-based representations of mental disorders predict their diagnostic reasoning and memory. Journal of Experimental Psychology: General, 131(3), 451-476.

Kossakowski, J. J., Epskamp, S., Kieffer, J. M., van Borkulo, C. D., Rhemtulla, M., & Borsboom, D. (2015). The application of a network approach to health-related quality of life: Introducing a new method for assessing HRQoL in healthy adults and cancer patients. Quality of Life Research, 25(4), 781-792.

Kramer, I., Simons, C. J. P., Wigman, J. T. W., & Myin-Germeys, I. (2014). Time-lagged moment-to-moment interplay between negative affect and paranoia: New insights in the affective pathway to psychosis. Schizophrenia Bulletin, 40(2), 278-286.

Krueger, R. F. (1999). The structure of common mental disorders. Archives of General Psychiatry, 56(10), 921-926.

Marsman, M., Maris, G., Bechger, T., & Glas, C. A. W. (2015). Bayesian inference for low-rank Ising networks. Scientific Reports, 5, 9050.

McNally, R. J., Robinaugh, D. J., Wu, G. W. Y., Wang, L., Deserno, M. K., & Borsboom, D. (2014). Mental disorders as causal systems: A network approach to Posttraumatic Stress Disorder. Clinical Psychological Science, 3(6), 836-849.

Myin-Germeys, I., Oorschot, M., Collip, D., Lataster, J., Delespaul, P., & van Os, J. (2009). Experience sampling research in psychopathology: Opening the black box of daily life. Psychological Medicine, 39(9), 1533-1547.

Nolen-Hoeksema, S., & Watkins, E. R. (2011). A heuristic for developing transdiagnostic models of psychopathology: Explaining multifinality and divergent trajectories. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 589-609.

Pearl, J. (2000). Causality: Models, reasoning and inference. MIT Press.

Pe, M. L., Kircanski, K., Thompson, R. J., Bringmann, L. F., Tuerlinckx, F., Mestdagh, M., ... & Gotlib, I. H. (2015). Emotion-network density in major depressive disorder. Clinical Psychological Science, 3(2), 292-300.

Rhemtulla, M., Fried, E. I., Aggen, S. H., Tuerlinckx, F., Kendler, K. S., & Borsboom, D. (2016). Network analysis of substance abuse and dependence symptoms. Drug and Alcohol Dependence, 161, 230-237.

Robinaugh, D. J., LeBlanc, N. J., Vuletich, H. A., & McNally, R. J. (2014). Network analysis of persistent complex bereavement disorder in conjugally bereaved adults. Journal of Abnormal Psychology, 123(3), 510-522.

Ruzzano, L., Borsboom, D., & Geurts, H. M. (2014). Repetitive behaviors in autism and obsessive-compulsive disorder: New perspectives from a network analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(1), 192-202.

Segal, Z. V., Williams, J. M., & Teasdale, J. D. (1996). A cognitive science perspective on kindling and episode sensitization in recurrent affective disorder. Psychological Medicine, 26(2), 371-380.

Tio, P., Epskamp, S., Noordhof, A., & Borsboom, D. (in press). Mapping the manuals of madness: Comparing the ICD-10 and DSM-IV-TR using a network approach. International Journal of Methods in Psychiatric Research.

van Borkulo, C., Boschloo, L., Borsboom, D., Penninx, B. W. J. H., Waldorp, L. J., & Schoevers, R. A. (2015). Association of symptom network structure with the course of depression. JAMA Psychiatry, 72(12), 1219-1226.

van Borkulo, C. D., Borsboom, D., Epskamp, S., Blanken, T. F., Boschloo, L., Schoevers, R. A., & Waldorp, L. J. (2014). A new method for constructing networks from binary data. Scientific Reports, 4, 5918.

van der Maas, H. L. J., & Molenaar, P. C. M. (1992). Stagewise cognitive development: An application of catastrophe theory. Psychological Review, 99(3), 395-417.

Wakefield, J. C. (1999). The concept of disorder as a foundation for the DSM’s theory-neutral nosology: Response to Folette and Houts, Part 2. Behavior Research and Therapy, 37(10), 1001-1027.

Wichers, M. (2014). The dynamic nature of depression: A new micro-level perspective of mental disorder that meets current challenges. Psychological Medicine, 44(7), 1349-1360.

Wichers, M., Geschwind, N., van Os, J., & Peeters, F. (2009). Scars in depression: Is a conceptual shift necessary to solve the puzzle? Psychological Medicine, 40(3), 359-365.

Wichers, M., Groot, P., Simons, C. J. P., Tuerlinckx, F., & Kramer, I. (2016). Critical slowing down as a personalized early warning signal for depression. Psychotherapy and Psychosomatics, 85(2), 114-116.

Wigman, J. T. W., van Os, J., Borsboom, D., Wardenaar, K. J., Epskamp, S., Klippel, A., ... & Schoevers, R. A. (2015). Exploring the underlying structure of mental disorders: Cross-diagnostic differences and similarities from a network perspective using both a top-down and a bottom-up approach. Psychological Medicine, 45(11), 1-13.

Woodward, J. (2003). Making things happen: A theory of causal explanation. Oxford University Press.